2024/11/13

血液内科

犬の免疫介在性血小板減少症の一例犬の血小板に関する自己免疫疾患について解説

免疫介在性血小板減少症という病名を聞いたことはありますか?

漢字が多くてとても難しい病気のように感じますよね。

免疫介在性血小板減少症は、血液の病気で、出血が止まらなくなる恐ろしい病気です。症状がはっきりしないこともありますが、重症化すると亡くなってしまうことも多い病気です。

今回は、当院で免疫介在性血小板減少症と診断し、治療した2例を踏まえて、免疫介在性血小板減少症について解説いたします。

現在特に気になる症状のない犬のご家族にも知っておいていただき、愛犬の健康維持、病気の早期発見早期治療を目指しましょう。

免疫介在性血小板減少症とは

免疫介在性血小板減少症とは、免疫の異常により、血小板に対する抗体ができてしまう自己免疫疾患の一種です。

血小板とは、血液成分の一種で、出血を止める役割を担う非常に重要な細胞です。

血管に傷ができて出血したときに、その損傷部位に集まって張り付き、栓のような働きをします。

絆創膏のようなイメージですね。

血小板が傷口を覆っている間に他の細胞が働いて傷を修復し、止血が完了します。

免疫介在性血小板減少症では、その血小板を悪いものと認識し攻撃してしまう抗体が脾臓という臓器で産生されるようになります。

免疫介在性血小板減少症は、こうしてできた抗体により脾臓で血小板が壊され、出血が起こってもそれを止めることができなくなってしまう恐ろしい病気です。

免疫介在性血小板減少症は、比較的死亡率が高く、症状が出ている場合には、入院して集中治療を行います。

免疫介在性血小板減少症は、免疫介在性溶血性貧血という病気を同時に発症することがあります。

この二つの疾患を併発するエバンス症候群を発症すると、より死亡率の高い病気になることもあるため注意が必要です。

好発犬種はマルチーズやトイプードルなどで、中齢以上の犬で発症することが多いです。

原因

免疫介在性血小板減少症の原因は、大きく原発性と二次性に分けられます。

二次性免疫介在性血小板減少症では、腫瘍や炎症により自己免疫がエラーを起こした結果、血小板に対する抗体が産生されてしまうことで発生します。

これに対し、基礎疾患がなく原因ははっきりしないのに血小板への抗体ができてしまうものが原発性免疫介在性血小板減少症です。

症状

免疫介在性血小板減少症には以下のような症状があります。

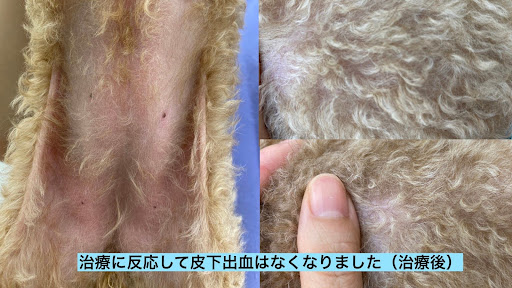

- 皮下出血・点状出血

- 鼻出血

- メレナ

メレナというのは、便に赤い血液が付着するのではなく、便自体が赤黒くドロっとした便を指します。

このように、出血しやすくなるのが主な症状ということですね。

出血が止まらず、治療がされないと重度の貧血になることもあるため、早めの受診が重要です。

診断

免疫介在性血小板減少症の診断で最も重要なのが、血液検査です。

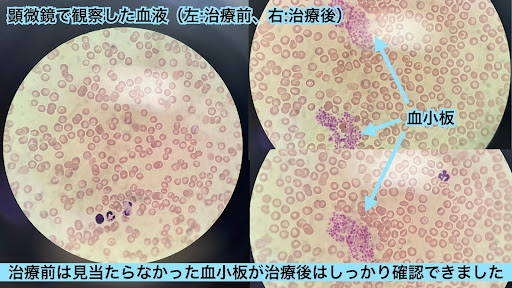

血液検査では、機械で測るだけでなく、血液をスライドガラスに塗りつけて顕微鏡で本当に血小板が減少しているかを確認します。

他にも血液の固まる時間などを調べる凝固系検査を行い、他に出血傾向になる病気がないかを調べることもあります。

実際に血小板が減少していることが確認されたら、次は超音波検査やレントゲン検査などで全身を広く検査します。

これは、血小板を減少させる他の病気がないか、免疫介在性血小板減少症の基礎疾患となる病気がないかというのを調べるのが目的です。

このように免疫介在性血小板減少症の診断には、確定的な検査があるわけではなく、そのほかの病気の除外が非常に重要です。

治療

免疫介在性血小板減少症は、緊急性の高い状態になることもあり、貧血が重度の場合は輸血が必要な場合もあります。

しかし、輸血は対症療法に過ぎません。

根本的な治療を行わなければせっかく輸血してもまた貧血になってしまいます。

根本的な治療にはどのようなものがあるのでしょうか。

免疫抑制剤

免疫介在性血小板減少症は、免疫が過剰に反応することによる自己免疫疾患です。

そのため、免疫を抑えることが根本的な治療となります。

ステロイドやシクロスポリンといった免疫抑制剤を投与し、治療反応と副作用に注意しながら、寛解を目指します。

脾臓摘出

脾臓は、血液を貯めたり抗体を作ったりする臓器です。

それと同時に、脾臓は血小板に対する抗体を産生したり、血小板を破壊する場となります。

そのため、免疫介在性血小板減少症では、血小板の破壊の場所を無くす目的や抗体産生を止める目的で、脾臓を摘出する手術を行います。

脾臓摘出は、内科治療でコントロールが難しい場合の治療の選択肢として有効です。

脾臓は完全に摘出してしまっても、大きな問題になることはあまりありません。

ガンマグロブリン製剤

ヒトの血液から作られる抗体薬であるガンマグロブリン製剤は、犬でも使用することがあります。

詳しい効果は分かっていない部分もありますが、抗体薬が、血小板を攻撃する抗体にくっついて、血小板の破壊を妨害する作用があると言われています。ヒト由来の薬なので、犬の体質によってはアレルギー症状なども出ることがあるため、注意が必要です。

症例

ここからは当院で免疫介在性血小板減少症と診断し治療した症例を2例ご紹介します。

一例目

5歳のトイプードルで、避妊手術済みの女の子が、全身に内出血があるとのことで来院されました。

診察してみると、体のいろいろなところに不自然な皮下出血がありました。

血液検査を実施すると、血小板の数が0でした。

他の病気によるものでないことを様々な検査で除外し、重度の免疫介在性血小板減少症と診断しました。

治療は、ガンマグロブリン製剤と、免疫抑制剤であるステロイド、シクロスポリンを使用しました。

治療反応は良好で、皮下出血も収まり、血小板数も増加していました

現在は再発に注意をしながらステロイドを少しずつ減らしています。

現在は再発に注意をしながらステロイドを少しずつ減らしています。

二例目

二例目は、トイプードルとマルチーズのミックスで、去勢手術済みの7歳の男の子です。

一例目と同じで、全身の内出血を主訴に来院されました。

この症例でも血液検査を実施したところ、血小板数は0でした。

他の疾患を除外して免疫介在性血小板減少症と診断し、一例目と同じようにガンマグロブリン製剤、ステロイド、シクロスポリンで治療を開始しました。

治療の結果血小板は増加しましたが、ステロイドを開始してから1週間で吐血などの消化管からの出血があったため、ステロイドは減らさざるを得ませんでした。

血小板数がまた減少し始めたため、他の薬の量を調整しましたが、コントロールが難しく、ご家族と相談し、脾臓を摘出する手術を行いました。

そうすると、血小板数は増加してきたため、現在ステロイドをさらに減らしていっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は免疫介在性血小板減少症について解説いたしました。

免疫介在性血小板減少症は、亡くなってしまうケースも多い恐ろしい自己免疫疾患のひとつです。

ご紹介した症例のように症状がある場合もありますが、発症初期では気がつきにくいことも多い疾患です。

愛犬の健康管理のためにも、ご心配な方はぜひ、当院へご相談ください。

診察案内はこちら

当院のLINE公式アカウントから簡単に予約が可能です

兵庫県神戸市の動物病院

リバティ神戸動物病院